润心南通·家长成长课堂|如何“拥抱”孩子的负面情绪?

面对孩子的学习和生活

家长朋友们

有快乐,也有困惑……

如何做一名智慧的家长

通小微特别推出

“润心南通 • 家长成长课堂”系列指导

本期我们聊一聊

如何“拥抱”孩子的负面情绪?

日常生活中,我们每个人都会有着各种各样的情绪体验,有积极的正面情绪,也有消极的负面情绪。很多人对积极的正面情绪“拍手称好”,却把消极的负面情绪看成“洪水猛兽”。当孩子有负面情绪,父母要学会“拥抱”他们的负面情绪,而不是被动“应对”。我们可以先感受一下“应对”和“拥抱”带给我们的不同感觉。

“应对”一般指应对某个问题,这是一种问题思维,就是我们很想把这个问题解决掉,下意识地认为这是个麻烦,令人头痛,我们想要消灭它、战胜它或者躲避它等等,这是一种紧张的对抗状态。因此,“应对”是对峙、对抗,是双方站在对立面,站在两条线上。

而“拥抱”的感觉是很美妙的。情绪与生俱来,人人都有,并且伴随我们终生,孩子也不会今天有情绪,明天就没有了。“拥抱”本身就是一种接纳和抱持状态,也体现了对孩子的尊重。因此,“拥抱”是接受、是温暖,是双方站在一起,站在一条线上。

有些家长可能会觉得,负面情绪既然是负面的,那有没有办法让我们感受不到负面情绪,而永远处在积极快乐的状态中呢?这种想法其实很危险。

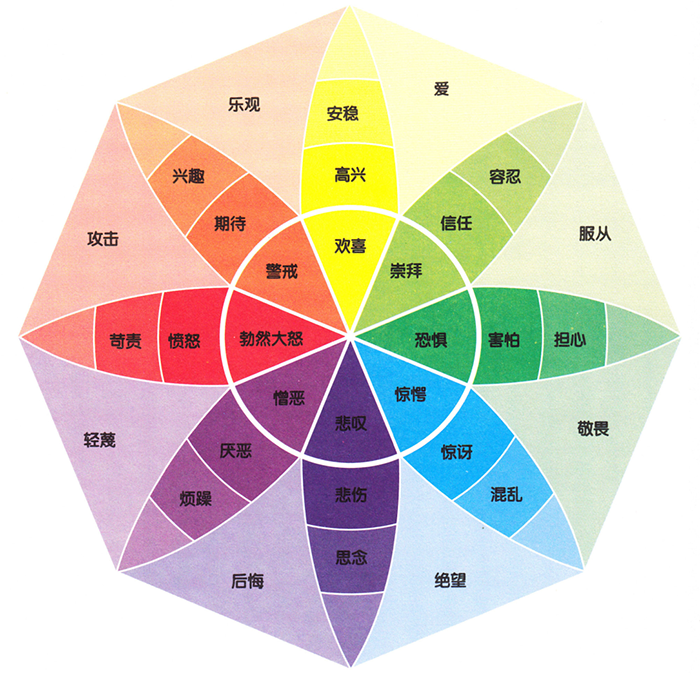

人的所有情绪都是几千万年的历史演化出来的适应机制,每种情绪都有它存在的意义。就像是一朵花,每一片花瓣都不一样,但所有的花瓣组合在一起,才是一朵美丽完整的花。

其实,负面情绪也是每个人的情感体验中不可缺失的一部分,有着特别重要的深层保护作用,它能给我们以提醒与警示。比如:当我们愤怒的时候,肌肉和骨骼会产生力量,让我们保持戒备的状态;当我们伤心的时候,是希望能得到更多人的爱与关注;当我们焦虑的时候,我们能更好地集中注意力等等。

我们要重视儿童的情绪管理能力的培养。家长们能够陪伴孩子,帮助孩子了解情绪、表达情绪、接纳情绪,用行动解决问题,最终走出生活的困境。当孩子有了负面情绪,父母可从以下五个步骤着手:

1.觉察孩子的情绪

孩子如同成人一样,他们在生活中也会产生一些情绪。也许孩子不知道怎么表达,但一定会通过语言、动作、神情、体态等非言语信息表现出来,所以家长要注意观察孩子的这些反常表现。当父母发现孩子有不明来由的生气或沮丧时,不妨停下脚步,仔细了解他们生活中究竟发生了什么事情。

2.关注情绪,而不是忽视情绪

一些父母试图忽视孩子的负面情绪,认为这些负面情绪会自然过去。事实上,很多孩子的情绪爆发,大多是前期积累太多负面情绪而导致的。情绪的纾解需要靠父母协助孩子了解情绪,接纳情绪,才不致使情绪扩大或恶化。

3.确认孩子的情绪

孩子的情绪是需要父母倾听、理解、尊重的。父母可以用轻松专注的态度和语气,不带质问地询问孩子。

然后等待孩子的反应,确认孩子的情绪。

4.帮助孩子描述情绪

研究显示,一个人如能以适当的言语形容情绪,可以帮助自己在神经系统上得到宽心或镇静的效果。很多有情绪、行为问题的孩子若能学会用恰当的语言表达情绪,就不需要用问题行为来表达了。

比如:当父母看到孩子流泪,可用同理心来回应:

这不仅表达了父母的关心,而且能帮助孩子学到描述情绪的字眼,丰富表达情绪的词汇。

5.与孩子商讨解决之道

一般来说,引导孩子了解“情绪不是问题,偏差的行为才是问题”,这才是帮助孩子成长和进步的关键。

情绪没有好坏对错之分,但表达情绪的方式有好坏对错之分。所以,孩子出现情绪时,家长不应批评孩子的情绪,而应与孩子一起讨论问题的解决方法。

“五步法”的核心——陪伴、了解、支持、关怀

深呼吸

静心,闭上眼睛,深深吸一口气,之后憋住,默数“1、2、3、4、5”,然后慢慢呼出。这样可以提供足够的氧气,帮助我们放松缓解情绪。

哭喊

当受到情绪困扰时,不妨找到一个相对安全的地方大声地喊叫。特别伤心时,可大哭一场,将内心的积郁发泄出来,使情绪平静。

运动

进行体育运动时,肌肉是紧张的,但神经却是放松的,大汗淋漓之后,身心会得到彻底放松,有欣快感,是调节心情的好方法。

阅读

阅读好的作品,可以帮助你了解世界、了解他人,增加文化底蕴,丰富情感和精神世界,获得心灵力量。

分享

“快乐,友人分享,是更大的快乐;痛苦,友人分担,就可以减轻痛苦”。心情不好或有什么事想不通时,可以将这些事向信任和亲近的人倾诉。

做好事

帮助别人能激发友爱的情感,大脑也会分泌一种具有镇静作用的物质,使人获得内心的温暖,解除心中的烦恼。

适度娱乐

心情烦闷或压力过大时,可以根据自己的喜好选择一些自己喜欢的娱乐项目,如下棋、画画、唱歌、弹琴等。

勇于舍弃

静心思考一下你的主要目标,尝试放下一些“包袱”,让自己轻装上阵。

勿求完美

事事追求完美等于与自己为敌,容易陷入自我否定的恶性循环。学会接受遗憾,反倒能享受更多的快乐。

谢慧明 ,海安市家长学校总校心理老师,中小学高级教师,国家二级心理咨询师,高级家庭教育指导师;江苏省首届优秀心理健康辅导员;南通市高级心理健康辅导专家,优秀家庭教育指导师。

来源:南通教育